장애는 ‘관계’ 속에서 드러난다

신체적 어려움 해결하는 기술

웹공간에 다양하게 적용됐으면

하멜른의 피리 부는 사나이를 기억하는가?

하멜른시가 골칫덩이인 쥐떼를 없애 주는 대가로 상금을 내걸었다. 이때 홀연히 나타난 한 사나이가 피리 소리로 쥐떼를 유인해 강물에 빠뜨려 해결했다. 그러나 시는 언제 그랬냐는 듯 입을 싹 씻었다. 약속을 깨뜨린 데 대한 앙갚음으로 사나이는 피리를 불어 이번에는 아이들을 모조리 데리고 어딘가로 사라져 버린다. 약속의 소중함을 일깨우는 서양 동화다.

그런데 여러분은 이 동화에서 사나이의 뒤를 쫓지 못하고 도시에 홀로 남은 한 아이를 기억하는가. 이 아이는 다리가 불편해 다른 아이들처럼 사나이의 뒤를 따라가지 못해 시의 유일한 아이가 되었다. 하지만 아이가 느낀 감정은 안도였을까? 아니다. 주변에 놀아줄 친구가 남아 있지 않아 아이는 외로웠다. 내 기억엔 그렇다.

하멜른의 유일한 아이와 같은 존재가 장애인이다. 그리고 나는 시각장애인이다.

혼자 있을 때 나는 내 장애를 잘 의식하지 못한다. 그러나 거리를 걷고, 버스를 타고, 직장에서 일하고, 친구와 대화할 때 나는 내 장애를 절절히 통감한다. 관계 속에서 장애가 확연하게 드러나기 때문이다. 직장 동료가 할 수 있는 것들을 내 장애로 인해 하지 못한다는 것, 친구가 알고 있는 것을 내 장애로 인해 모른다는 것에 소외와 좌절을 느낀다. 내가 하멜른에 남겨진 아이에 장애인을 비유하는 것도 이런 이유 때문이다. 피리 소리는 귓가에서 멀어져만 가는데 몸은 따라주지 않고…. 이런 소외감은 우리 장애인들만 이해할 수 있는 감정은 아닐 거라고 나는 생각한다.

장애인의 신체적 문제로 인한 어려움을 해결하는 기술은 이미 우리 사회가 갖고 있다. 누리집(홈페이지)에 대한 웹접근성 문제만 해도 그렇다. 이왕 제작하는 것 웹접근성에 맞도록 누리집을 제작한다면 장애인과 비장애인 모두가 방문했을 때 기분 좋은 공간이 되지 않겠는가? 장애인들이 비장애인과 마찬가지로 인터넷에서 쇼핑하고, 공연권을 예매하고, 금융거래를 하며, 정보도 얻을 수 있게 된다면 적어도 웹 공간에서만큼은 우리 장애인들도 소외감을 느끼지 않을 것이다. 완전한 세상이 여기에 있는 것이다.

거리에서 만나는 사람들은 참 정이 많다. 잘 몰라서 하셨던 말씀이겠지만 힘든데 왜 나왔냐고 하시는 분들도 있다. 그런데 실질적인 문제에 있어서는 왜 이다지도 박한지. 생각해보면 이런 모순도 없을 것이다.

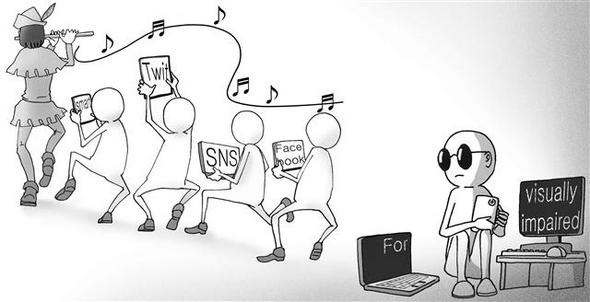

물론 세상은 점점 좋아지고 있다. 어쩌면 이런 하소연이 이해되지 않는 사람도 있을지 모르겠다. 문제는 좋아지는 속도이다. 장애인에 대한 편의가 세상이 바뀌는 속도를 따라잡지 못하고 있다. 내 경우만 해도 그렇다. 엠에스엔(MSN)을 할 수 있게 되자, 친구들이 모두 네이트로 가버렸다. 다음에 내가 다시 네이트를 할 수 있게 되자 친구들은 이번엔 새로 등장한 소위 말하는 소셜네트워크라는 곳으로 옮겨가버렸다.

그래서 우리 장애인들은 거리로 나가 구호를 외치지 않을 수 없다. 속도를 맞출 수 있으려면 의식이 필요하다. 제도는 변화의 속도를 따라잡을 수 없지만 의식이라면 변화와 보조를 맞출 수 있을 거라 생각한다. 의식은 장애인을 이해하려는 그 무엇이다. 필요가 발명을 낳듯이 의식이 장애인의 삶의 수준을 동등한 수준으로 끌어올릴 것이다.

그렇다면 의식은 어떻게 해야 생겨날까? 그건 우리 함께 고민해 보자.

천상미 한국웹접근성평가센터 운영지원팀장